POR GILBERTO AVILEZ Tax, doctor en Historia de Yucatán

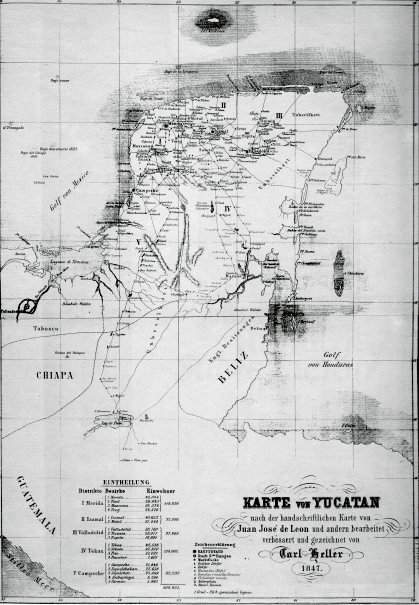

Karte von Yucatan, 1847, en Historia Cartográfica de la Península de Yucatán, 1994, Michel Antochiw

Hace más de 500 años, cuando se dio el contacto creador entre las gastronomías de Extremadura y el paladar maya, se estaba comenzando una de las cocinas más mantecosas que pugnan por la engordadera y sacan chamorro y vuelven nalgonas a nuestras mujeres (mayas y blancas), es cierto, pero hay que decir que se trata de una de las más exquisitas gastronomías que paladar alguno pueda imaginar.

Es fama que existen ahora libros sesudos que nos traen a la mesa de las conversaciones postalmuerzos, las maravillas de la cocina yucateca. Will Rodríguez, un gastrónomo y escritor concienzudo en sus temas, con El gran libro de la cocina yucateca, es el que nos ha dado la maravilla de analizar la historia gastronómica de Yucatán, y engordar feliz en los afanes de la lectura. En una nota de prensa, leo que el maestro Will se maravilló de saber que dos ingredientes básicos del edificio de la cocina yucateca, la naranja agria y el chile habanero, son originarios no de nuestras lajas de poca tierra la de menos tierra como diría Landa, sino de la lejana Asia y del selvático Amazonas.[1]

Algunos estudiosos de la antropología, tal vez siguiendo a Julian Steward, dirán que los factores ambientales ayudan para entender las costumbres, pero la cultura –en este caso, la pervivencia cultural maya y el leve barniz español en los pueblos del Yucatán profundo–, o la ecología cultural, o la geografía humana, sirven para entender cómo asimilamos raíces y hierbas, descartamos otras, favorecemos unas especies por otras omitidas de nuestro paladar, en fin, ritualizamos y recreamos los viejos mitos de las cosechas y las alimentaciones primigenias. Sucede esto con el cultivo de maíz en la sociedad maya, pero también con la caza del venado, donde la capacidad ecológica del campesino maya ha inventado mitos como el u tunich kéej, la piedra del venado o la “piedra de virtud”.

Steward nos ha ofrecido el concepto “nucleo cultural” relacionado con las actividades de subsistencia y disposiciones económicas en los grupos humanos, que incluye modelos sociales, políticos y religiosos,[2] pero descarta hablar de esa inventiva humana que transforma la simple alimentación en niveles civilizatorios a veces hechos con frenética pericia matemática. El gran geógrafo humano Pierre Gourou sostuvo que la necesidad de alimentarse es propia de las bestias que ramonean o matan para sobrevivir en la selección natural, pero que el hombre no sólo se alimenta: ha producido un arsenal de técnicas, “de producción y preparación, de prejuicios, preferencias, prohibiciones, repugnancias y símbolos, que forman una pantalla deformante entre la simple necesidad de alimentarse y los elementos humanos del paisaje”. Para Gourou “no es la alimentación, fundada en imperativos físicos, la que modela la geografía humana, es la civilización quien modela la alimentación y, a través de este rodeo, la geografía humana”.[3]

Si alguien me permite un exceso de confianza peninsular, la civilización yucateca ha creado sus mitos, sus repugnancias, sus prejuicios y símbolos gastronómicos. Una vez, en son de broma, alguien me dijo que venía del país de los comedores de cochinita, y yo asentí a ese razonamiento exacto del bromista imbécil.

Nos gusta mucho el agrio en los alimentos hasta el punto de que hemos hecho una salsa llamada así para condimentar el chocolomo; pero igual el azúcar, hasta el punto contrario de que Juan Villoro, en Palmeras de la brisa rápida, se ha preguntado por qué tenemos una obsesión enfermiza por el azúcar. Hace casi doscientos años, cuando se cerraron los mercados habaneros a comienzos de nuestra torpe independencia, los yucatecos “blancos” se vieron forzados a crear una industria azucarera de la noche a la mañana en los terrenos del sur y del oriente de los mayas, y esto, la lucha por los espacios y su transformación, devino en la Guerra de Castas.

Somos los comedores de cochinita y, en menor medida, del lechón al horno; pero hemos creado historias curiosas sobre el origen de los “panes de don Ucho” y los salbutes que, aunque suene onomatopéyicamente a embutido y a buut’, el que diga que el salbut’ es el que se rellena con frijol, ése, ése no es de la península.

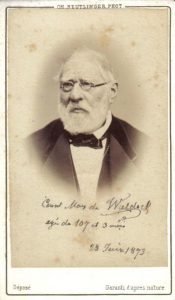

Frédéric de Waldeck (1766-1875)

Toda nuestra comida es a base de carne de puerco hasta el punto de que en la cosmovisión maya el puerco ha entrado a formar parte de sus mitos (el wáay k’éek’en), de sus danzas (el baile de la cabeza de cochino) y nuestra gastronomía se define por, para y desde la hegemónica cochinita pibil. Hace unos días, más de seis toneladas de cochinita pibil pusieron a Yucatan en el libro del Record Guinnes, aunque el norte de Mérida apestará a tufos de achiote y tacos de cochinita con grasita lo que queda del año que apenas comienza.

Un viajero legendario que visitó las tierras de la Península a principios del siglo XIX, Jean-Frédéric Maximilien de Waldeck, hombre de inventiva desaforada (dándole la razón a su mecenas Lord Kingsborough, dijo que en Palenque había pruebas fehacientes de la existencia de elefantes y, por lo tanto, los egipcios habían construido las pirámides mayas) y que estuvo activo hasta su muerte, ocurrida cuando apenas contaba con 109 años y 45 días, en Voyage pittoresque et archéologique dans la province d’ Yucatan pendant les années 1834 et 1836, escribió la definición exacta que nos define como tribu peninsular: los yucatecos comemos de forma industrial el cerdo, no hay platillo que no lleve, como ingrediente principal, ese animal impuro para los judíos y musulmanes, pues como dice el Levítico: “El cerdo, que tiene la pezuña, hendida en dos uñas, pero no rumia, será impuro para ustedes”. Hace varios ayeres, escribí algo sobre don Federico de Waldeck. Incurriendo en la fealdad de citarme a mí mismo, me cito pues:

En la tierra de la cochinita y el lechón, uno no puede dejar de preguntarse ¿a qué se debe esa manía estúpida por poner demasiado condimento a la ubicua carne de puerco? Frederick de Waldeck, un viajero gruñón que pasaría la centuria, señaló esa enfermedad del yucateco de principios del siglo XIX: todo su “arte culinario”, decía de Waldeck, estribaba –y sigue estribando- en las variaciones del mismo puerco. El puerco es el amo y señor de la creación culinaria yucateca, que hasta ha entrado en la mitología maya (el wáay k’éek’en), en los bailes de la plebe (la cabeza del cochino), y se ha adaptado o aclimatado al tórrido termómetro a través de los “cochinos de país”, o “cochino indio”, de la sociedad maya de la península. Waldeck se sorprendía que el yucateco (refiriéndose tanto a los aristócratas de Campeche y Mérida, como a la simple plebe) no tuviera la costumbre de comer verduras. ¡Y claro! Éramos y seguimos siendo masticadores profesionales de las pezuñas de cerdos, que comer algo más sano francamente le causaría tristeza.[4]

Hemos sido capaces hasta de crear, hasta en épocas modernas, delicias que noquean como el sandwichón, inglesismo que no entra en el bárbaro y arcaico diccionario de la RAE, pero que en Yucatán sabemos que al decir sandwichón decimos fiesta: ¿quién no ha comido el de Tere Casola? En la región de Valladolid, en sus pueblos, el relleno negro, que otros denominan chilmole, se prepara en ritual público para enterrar cacerolas de él en una inmensa acequia formada expresamente para el guiso.

Cuando me hablan de Chetumal, pienso, ineluctablemente pienso, en los perros calientes del parque del Queso y en el rice and beans garífuna acompañando al pollo asado. En el centro de Quintana Roo, probé unas tuzas hechas a las brasas y condimentadas con unas hierbas de la selva, y degusté, entre libaciones de guaro, la carne de cascabel. Algunas de nuestras mejores viandas deben su existencia al legendario contrabando aparecido en la Península cuando los ingleses invadieron nuestras tierras a la derecha del Hondo: el queso relleno, las marquesitas, se deben a un queso holandés que un día decidió volverse maya como Gonzalo Guerrero. “Como peninsulares que somos, muchos de nuestros recuerdos más felices se deben a una lata azul con un queso ‘nórdico’ cuya leche se ordeñaba de vacas que pastaban en los lejanos icebergs del terrible Mar del Norte, y que ahora se han extinguido por el calentamiento global”.

Nadie me llame a reproche si digo que, así como tengo mis querencias gastronómicas (doy la vida por un mondongo de Valladolid), de igual modo detesto con fervor de idólatra el puchero de tres carnes. No sé si existe un símbolo de la Trinidad de los cristianos en ese brebaje violento, lo cierto es que no es de cristianos viejos mezclar por mezclar. Al mak kuum no lo entiendo, o tal vez yo no entendía el mak kuum que preparaba mi madre, pues siempre este estofado, que puede ser de ave, pescado o cerdo, era más astillas de huesos que carne de cerdo. Una vez mordí una piedra en el Frijol con puerco, y a guiso le declaré la guerra durante una década.

Ahora, hablemos de un preparado de tripas, carne, huesos y criadillas que se prepara en tiempos de fiestas en los pueblos del Yucatán profundo, me refiero al “chocolomo”, el cual un catalán, Frances Ligorred Perramond, ha estudiado y a él remito al lector si quiere indagar en estos menesteres.[5] Sin embargo, yo tengo que escribir una diatriba contra la forma de guisar el chocolomo en los pueblos de Yucatán. El 6 de octubre de 2013, regresando a Mérida después de pasar varios pueblos del oriente que festejaban a sus santos patronos y abrían en canal a las vacas para el chocolomo al lado de las heces de caballos y el polvo ubicuo, escribí, airado, esta filípica contra el chocolomo y otros guisos yucatecos que no forman parte de mi recetario personal:

Utilizando un verbo que frecuentan los indoctos, este que escribe, un peninsular que ha pasado la mayor parte de sus días sufriendo algunos guisos yucatecos, puede decir, y lo dice sin empacho (aunque no así sin agruras del desamor), que la comida yucateca a veces “apesta” olorosamente (si algún verbo detesto escuchar en voz de mis compatriotas yucatecos, es el verbo “apestar”).

La comida yucateca es una bomba de tiempo para el diabético, raya en la indecencia calórica, y está repleta de trichinas que producen colesterol en el pensamiento, y sin qué decir de la dispepsia o las agruras que produce el “agrio” de la naranja agria, o el achiote en sus dos tintes mesoamericanos: el rojo y el negro.

A pesar de que a finales del siglo XVIII y más de 3/4 partes del siglo XIX (previo a la época del henequén, que iniciaría en 1870) las estancias ganaderas se desparramaron por la Península, el yucateco nunca pudo hacer un guiso civilizado con la res. ¿Acaso me van a decir que el chocolomo es un ejemplo de civilización?, ¿o ese “xix” (restos) que frecuentan muchos de los paladares selváticos, es ejemplo de alta cocina? ¡Qué va! El chocolomo (palabra del hibridismo lexical del yucateco común) es una completa barbarie desde el momento mismo en que se destaza al ganado en plena fiesta de pueblo donde se mezcla la taurina de la res con el espíritu neolítico de la plebe fervorosa por el santo patrono (y sin qué decir de las orinadas de caballos y humanos).

Pero me desvío un poco del tema. Lo que quiero decir es que la comida yucateca –basada preponderantemente en el cerdo, de ahí los tremendos niveles de colesterol y sobrepeso que hay en las letras yucatecas–, causa muchos problemas al colon, a la buena digestión, y de ahí la mucha mal humorada que uno pueda tener. Me sorprende el nivel de condimentos que se le ponen a platillos como el “chimole” (cosa que detesto), al puchero de tres carnes (que yo sepa, desde que tengo uso de memoria, he hasta llevado a cabo huelgas de hambre cada vez que mi abuela hacía esa “cosa del demonio” de tres carnes), y algo del cual siempre he mostrado mi extrañeza, es cómo le podría gustar a alguien el“majcún” (especie de adobo de puerco) donde lo que abunda son los huesos.[6]

Sin embargo, si alguien podría preguntarme qué es lo que esencializa a la comida yucateca, diré que cuatro cosas, aparte del puerco: el achiote (Bixa orellana), condimento de todas las carnes, la cebolla morada, el chile habanero venido de la China, y la naranja agria. Me cito nuevamente, para decir que si García Márquez, en esos diálogos que sostuvo con Plinio Apuleyo Mendoza, señaló que el Caribe colombiano se puede resumir en el olor de una guayaba podrida, yo digo que Yucatán se puede resumir en el olor de una naranja agria podrida.

Castillo Torre señaló a Yucatán como el país que no se parece a otro. Una cosa sí sé: Castillo Torre no terminó su frase, pues si en algo no nos parecemos a otro país o a otra región, ese algo radica en nuestro paladar.

[1] “Un libro de cocina digno de amas de casa e investigadores”, escrito por Patricia Garma. Diario de Yucatán, 28 de enero de 2016.

[2] Paul Bohahhan y Mark Glazer editores, Antropología. Lecturas. Segunda edición. Editorial Félix Varela, La Habana Cuba, 2005, p. 339.

[3] Pierre Gourou, Introducción a la geografía humana, Alianza Editorial, Madrid, 1984, p. 129-130.

[4] Gilberto Avilez Tax, “Agruras del desamor: diatriba contra la comida yucateca”. Desde la Península y las inmediaciones de mi hamaca, 6 de octubre de 2013.

[5] Véase su texto en esta liga de internet: http://www.mayas.uady.mx/articulos/art_01.html

[6] Gilberto Avilez Tax, “Agruras del desamor: diatriba contra la comida yucateca”. Desde la Península y las inmediaciones de mi hamaca, 6 de octubre de 2013.